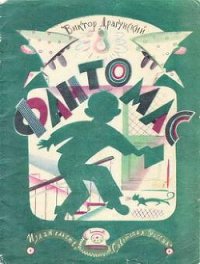

Сегодня и ежедневно - Драгунский Виктор Юзефович (читать полные книги онлайн бесплатно TXT) 📗

- Я тоже пойду, - сказал Жек.

- Значит, не объявлять? - спросил Борис.

- Да, не надо, - сказал я, - пошли. Ты только стой у форганга. Я выйду, и сработаем. Ты только "собачку" вовремя подай. Реплика в реплику. А дальше само пойдет.

- Да что я, в первый раз, что ли? - сказал Борис. - Ну, ни пуха!

- К черту, - сказал я, - иди к черту.

2

Жек побежал вперед, Борис поспешил за ним. Я прошел не торопясь к занавеске. Со стороны кулис висит довольно старая служебная занавеска, неприглядная, обшарпанная и затерханная, покрытая пятнами, жесткая и коротковатая. И я не люблю ее, когда иду в манеж... От нее, от этой старой тряпки, остается всего только восемь шагов до другого, парадного, занавеса, работающего на зрителя, и это роковое расстояние между двумя занавесками в старину называлось коридором смерти... Видно, всегда, во все времена страшно было артисту перейти эту роскошную бархатную черту занавеса, пышные складки которого отделяют зрителя от нашего волшебного мира, мира немыслимо голубоглазых красавиц и белозубых аполлонов, мира мечты и дерзости, мира безумной храбрости, риска и вызова, силы, ловкости и красоты, мира неслыханных мышц, необычайных поступков, желанного, волнующего, таинственного, зовущего цирка. Я люблю эту декоративную занавеску, и больше всего именно теперь, когда я иду в манеж, когда до встречи со зрителем остаются считанные секунды. Я люблю ее потому, что верю в этот наш парадный цирковой мир, мое сердце бьется горячо и влюбленно, когда я стою в кромешной темноте перед этой занавеской в ожидании выхода, мое сердце бьется глухо и часто - это в него стучится кровь тысяч клоунских сердец, создавших цирк. И хотя я хорошо знаю на собственной шкуре, что такое наша адская работа, что такое ее пот и боль, ее разнообразные грыжи и выпадения прямых кишок, ее расплющенные суставы и отбитые крестцы, растяжения, вывихи, переломы и ушибы, - я верю в вечную легенду о цирке. И я умею пройти мимо этой жалкой занавески, не замечая ее убожества и нищеты и ощущая только суровый восторг и волнение перед тем невероятным и удивительным, что ждет меня там, за красным занавесом, на маленьком, усыпанном опилками кругу, перед смеющимся, грохочущим, ревущим и рукоплещущим празднеством, перед тем, что было, есть и пребудет во веки веков, - цирк, цирк, цирк!

...Я стоял так в темноте, в этом самом коридорчике смерти, музыка играла, и в разошедшиеся фалды занавеса было видно, как Валя Нетти крутит от самого оркестра к форгангу финальную комбинацию трюков: рун-дат флик-фляк - сальто-мортале. Это была ее бисовка, или, как говорят у нас, де капо. Эта девочка крутила серию мужских трюков, крутила классно, школьно, блистательно. Нет, ее батя не выпустил бы какую-нибудь недоделку на публику. Валей он мог гордиться: это была артистка цирка, артистка высокого класса. Публика вовсе не дура, далеко нет; наоборот, дурак тот, кто придумал это про публику. Если работа чистая, высокая, публика это сразу раскусит, она все видит и понимает, и Валю проводили дружно и горячо, и Борис, стоящий у форганга, два раза вернул убегавшую Валю, и она посылала "комплименты" залу, изящно отставляя то левую, то правую ногу и приветственно подымая руку.

Ушастый униформист подал ей маленький серебряный плащ, и она ушла с манежа красивой и достойной походкой, на носках, чтобы фигура выглядела женственной, и ее провожали дружными аплодисментами до самой той секунды, когда она скрылась за занавесом.

- Я смотрел, - сказал я, когда она прошла мимо меня и я почувствовал раскаленный ее запах. - Люкс, первый класс. Умница. - И добавил: - Ай, браво!

Так говорят обезьянкам, когда хотят одобрить их понятливость или вообще поощрить, приласкать. Так говорят в цирке обезьянкам, медвежатам и вообще разным симпатичным зверькам.

- Ай, браво! - сказал я еще раз и почувствовал, что девочка улыбается во тьме, гордая моим одобрением.

В эту секунду занавеска распахнулась на две стороны, и униформисты повернулись: один ряд - налево, другой - направо. Я стал виден зрительному залу, электрик вонзил свой прожектор прямо в меня. И я сразу пошел вперед... Несколько секунд я шел молча, и лишь поравнявшись с первым униформистом, то есть первым от меня и, следовательно, самым дальним от публики, я засмеялся. Это я делаю всегда, это мой пробный камешек, моя заявка, что-то вроде предъявления визитной карточки. Я сразу настраиваю публику на свою волну, и если она ее примет тоже сразу и безоговорочно, тогда все у нас пройдет как нельзя лучше, и мы оба, публика и я, будем наслаждаться нашей встречей - это закон. Сегодня зал был неполон, публика бесплатная, состоящая в какой-то части из артистов предыдущей программы, из их знакомых и родных, из работников аппарата, из пап и мам, из случайно забредших людей, из завсегдатаев и болельщиков, словом, публика была самая пестрая. Но делать нечего, занавес за тобой задернут, чтоб не убежал, вот стоит Борис и вся его шарага-униформа - тоже стерегут, чтоб не убежал. Делать нечего, спасенья нет - алле! - и я рассмеялся, и эта сборная солянка, сидевшая в зале вместо моей милой сплоченной публики, вдруг рассмеялась мне в ответ, рассмеялась радостно, и удивленно, и заинтересованно. И тут я увидел, что все униформисты тоже засмеялись, и я похлопал по животу Жилкина, он стоял первым к публике, он наш председатель месткома, и когда я его похлопал, он прямо покатился со смеху, и лицо у него стало глупым и добрым, хотя в жизни Жилкин довольно сволочеватый старик. И тут я сразу почувствовал себя отлично и вышел уже в манеж. Я сделал всего два-три шага, как раз столько, сколько нужно, и с точностью до секунды во времени и до миллиметра в пространстве меня остановил Борис.

- Стоп! Стоп! Стоп! - закричал он радостно. - Николаша! Ты откуда?

- А-а! Борис Александрович, - сказал я. - Здрасте!

И я стал с ним здороваться, снимал бесконечную перчатку и лез целоваться, падал и чихал, словом, поработал возле него довольно долго и все время слышал многоголосый смех, и это меня подстегивало и подливало масла в огонь, и я импровизировал разные новые маленькие трюки. Борис все это принимал очень хорошо, готовно и профессионально, и мы могли бы так еще минут десять здороваться, но он ловко, умело и незаметно для публики поторопил меня, чтоб не затягивать, и сказал, вытаскивая у меня из-за пазухи детское ружье:

- А это что у тебя такое?

Я сказал:

- Это ружье! Берданка! Я на охоту иду! Я знаешь какой меткий?

- Ну да? - сказал Борис. - Ты меткий? Ни за что не поверю!

- Я - снайпер, - сказал я. - А ты не веришь. Да ты спроси кого хочешь! Все подтвердят... Да вот недавно, чего лучше! Недавно я охотился. В горах. Со своей верной собачкой. И вдруг гляжу - сверху орел. Крылья - во! Когти - во! Прямо камнем сверху - хлоп! Цап мою собачку - ив облака! Тут я сразу обозлился, вскинул ружье, приложился и сразу этого орла - бац! Точно! В глаз! Готов. Упал прямо передо мной... На камни.

- Ну да? - сказал Борис. - Вот это здорово!

- То-то! - сказал я.

- Ну, а собачка? - вспомнил Борис.

- Что - собачка? - сказал я.

- Ну, орла ты подстрелил, а собачка куда девалась?

- А собачка дальше полетела... - сказал я тихо. Эту фразу надо говорить, начиная с пустого места. Как будто у тебя температура тела ноль градусов. Как будто в мире до тебя не было клоунов и артистов. Чарли Чаплина или еще кого-нибудь. Как будто не было никогда ничего записано и прорепетировано. Как будто все это в первый раз в жизни, в веках, в литературе, тут чем меньше хочешь публике показать смешное, тем оно смешнее будет. Не жми педали, забудь все на свете, скажи так, как будто только что на свет появились эти слова. Скажи так, попробуй - и увидишь.

После того как на местах немножко поуспокоилось, я стал показывать работу. Все-таки я не был здесь целых два года, надо было показать, что время не проходит даром, и я выложил все, что накопил. Они принимали меня очень хорошо, особенно классику, но потом я решил: сейчас или никогда - и показал им "Галерею Бешеных". И мне особенно дорого было то, что это злободневные политические репризы, а они смеялись, смеялись вовсю, и я не посрамил своего имени и имени моего отца - я сделал то доброе, что только и могу делать в этой жизни. Они смеялись, черт побери, и слезы текли у них из глаз, они сморкались и задыхались и многое забыли в эти минуты, и, может быть, даже забыли, что еще не миновала ужасающая опасность войны, которая не дает мне спокойно спать по ночам, потому что я тревожусь за них, за тех, кто смеется сейчас здесь, в цирке, я тревожусь за них, за их любовь, за их жизнь, за их детей... И вот сейчас они смеются, и все во мне смеется в ответ, и они даже не замечают этого, а я все равно тянусь к ним всем сердцем и знаю, что делаю для них свое веселое и доброе дело.