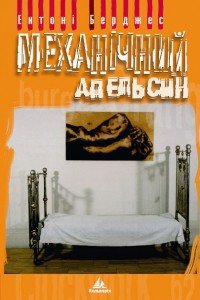

Заводной апельсин (др. перевод) - Берджесс Энтони (читаем книги онлайн .TXT) 📗

– Я бы хотел послушать пластинку с моцартовской Сороковой. – Почему именно это взбрело мне в голову, даже и не знаю, как-то само собой получилось. Продавец говорит: – Сороковой – чего?

Я говорю:

– Симфонией. Симфонией номер сорок в соль миноре.

– Хоппа! – выкрикнул один из пританцовывавших nadtsatyh, мальчишка, заросший волосами до самых глаз. – Симфонией! Во дает! А семафории тебе не надо?

Во мне уже начинал вскипать razdrazh, но я старался справляться с ним, поэтому изо всех сил улыбался – и стоявшему за прилавком veku, и приплясывающим шумливым nadtsatym. Продавец сказал:

– Зайди вон в ту кабину, дружище, щас чего-нибудь подберу.

Я вошел в крошечный zakut, где покупателям давали прослушивать пластинки, которые они вознамерились купить, и продавец поставил на проигрыватель диск, но то была не Сороковая Моцарта, а моцартовская «Прага» – он, видимо, взял первую попавшуюся ему на полке пластинку Моцарта, отчего я начал всерьез сердиться, но старался совладать с этим чувством из страха перед тошнотой и болью, однако я совсем забыл то, чего забывать как раз не следовало, и теперь мне от этого было хоть в петлю. Дело в том, что эти svolotchi доктора устроили так, что любая музыка, которая навевает всякие там чувства, подымала теперь во мне такую же тошноту, что и всякий вид или поползновение к насилию. А все потому, что в фильмах насилие сопровождалось музыкой. Особенно запомнился мне тот uzhasni нацистский фильм с заключительной частью бетховенской Пятой. И вот теперь прекрасный Моцарт превращен в сущий ад. Я выскочил из магазина, за спиной, беснуясь, хохотали nadtsatyje, а продавец кричал: «Эй! Эй! Эй!» Но я не обращал внимания, шел, как пьяный, по улице и свернул за угол к молочному бару «Korova». Я знал, что мне нужно.

Zavedenije было по-утреннему почти пусто. Внутри вид непривычный – какие-то красные коровы по всем стенам, а за прилавком vek тоже какой-то незнакомый. Но когда я сказал: «Молоко-плюс, двойное», – этот длиннолицый, гладко выбритый субъект сразу понял, что требуется. Двойное молоко-плюс я отнес в одну из маленьких кабинок, по всем стенам окаймлявших zavedenije и отгороженных от основного зала вроде как занавесками, там я сел на бархатный стул и принялся прихлебывать. Когда выпил стакан до дна, почувствовал: действует. На не очень-то аккуратно подметенном полу лежал обрывок серебряной бумажки от пачки с tsygarkami, и у меня glazzja к нему как приклеились. Этот клочок серебра начал расти, расти, расти и стал таким ярким, таким огненным, что пришлось даже сощурить glazzja. Он перерос собой не только кабинку, где я прохлаждался, но и весь бар «Korova», всю улицу, весь город. Потом он перерос целый мир, бллин, заменил собой всю вселенную, стал морем, в котором плавало все, причем не только когда-либо сотворенное, но и существующее в воображении. До моих ушей начали доноситься всякие звуки и слова, которые я сам же и произносил, вроде: «Дорогие лебляблюбледи, дохлопендрики вас промдырляются», и всякий прочий kal. Потом все это серебро пошло как бы волнами, появились цвета, каких никто никогда не видывал, и вроде как в отдалении показалась скульптурная группа, которая придвигалась все ближе и ближе, вся в освещении вроде как ярчайших прожекторов снизу и сверху, бллин. Скульптурная группа изображала Boga или Бога и всех его ангелов и святых, они блестели, как бы отлитые из бронзы, с бородами, большущими крыльями, которые трепыхались вроде как на ветру, так что вряд ли они были из камня или бронзы, а glazzja у них были живыми и двигались. Огромные фигуры близились, близились, вот-вот сейчас сомнут меня, раздавят, и я услышал свой собственный голос: «Ииииииии!» И уже чувствую: нет у меня больше ничего – ни одежды, ни тела, ни головы, ни имени – ничего; ух, хорошо, прямо божественно! Тут шум поднялся, будто все рушится и валится, а Бог, ангелы и святые принялись вроде как качать мне головами, словно говоря, что сейчас не время, но я должен попытаться снова, а потом все заухмылялись, захихикали и пропали, жаркий всеозаряющий свет стал холодным, и вот я уже снова сижу, как сидел за столом перед пустым стаканом и чуть не плачу оттого, что единственный выход, похоже, это смерть.

Да, понял я, вот оно, вот что мне надо сделать, но как это сделать, я не знал, потому что прежде об этом никогда не думал, бллин. В мешочке с личным имуществом у меня была моя опасная britva, но при первой мысли о том, как я проведу ею по своему телу, вжжжжжик, и хлынет красная-красная кровь, меня охватила ужасная тошнота. Нужно придумать что-нибудь ненасильственное, отчего я просто вроде как мирно усну, и не станет вашего скромного повествователя, не будет он больше никому мешать. Я решил, что, может быть, стоит сходить в публичную biblio за углом да поискать книжку там про какой-нибудь безболезненный способ расстаться с zhiznnju. Я представил себя мертвым, представил, как все меня будут жалеть – па, ма и этот voniutshka Джо, который занял мое mesto, а кроме того, доктор Бродский и доктор Браном, и тот нутряных дел министр и всякие прочие. И хвастливое подлое правительство тоже. С тем я и выкатился на улицу, на зимнюю стужу, а времени было уже за полдень, к двум часам уже – это я понял, увидев большие часы на башне, так что в otklutshke я, оказывается, был дольше, чем мне казалось, – крепенькое мне дали молоко-плюс! Я прошел по бульвару Марганита, свернул на Бутбай-авеню, опять за угол и вот, наконец – biblio. То была поганенькая развалюха, куда я вряд ли заходил хоть раз с тех пор, как мне минуло лет шесть от роду; она делилась на два зала: один – чтобы брать книги на дом, другой – чтобы читать их прямо здесь, весь заваленный газетами и журналами и пропахший старичьем – особой такой vonnju старости и нищеты. Kashki толклись у стеллажей по всей комнате, сопели, рыгали, разговаривали сами с собой, печально перелистывали газетные страницы либо сидели за столами, притворяясь, будто читают журналы, причем некоторые спали, а кое-кто даже громко храпел. Сперва я вроде как забыл, зачем пришел, а потом меня как стукнуло, что ведь пришел-то я поискать какой-нибудь безболезненный способ сыграть в ящик, и я направился к картотеке. Книг оказалось множество, бллин, но, по названиям судя, вряд ли хоть одна из них годилась в дело. Одну медицинскую книжку я все же выписал, но когда я раскрыл ее, оказалось, что там полно рисунков и фотографий всяких uzhasnyh ран и болезней, и меня опять слегка затошнило. Так что я отложил ее и взял огромный том Библии, решив, что хоть она, может быть, даст мне кое-какое утешение, как бывало в добрые старые времена в Гостюрьме (не такие уж добрые, да и не старые, но теперь мне казалось, что тюремная жизнь была когда-то очень давно), взял и поплелся за стол читать. Однако все, что я там обнаружил, это распри и ругань евреев с евреями да избиения всех до седьмого колена, и мне снова стало тошнехонько. Тут уж я чуть не расплакался, а сидевший напротив меня kashka заметил и говорит:

– Что случилось, сынок? В чем дело?

– Жить не хочу – ответил я. – Надоело, все надоело. Жизнь эта у меня уже во где сидит!

Мой сосед по столу сказал: «Тшшшшшшшшш!», не отрываясь от журнала, где он, как bezumni, разглядывал какие-то большие геометрические построения. Что-то в нем показалось мне знакомым. А тот, другой kashka, и говорит:

– Ну-ну, такой молодой! Зачем же, ведь у тебя еще все впереди!

– Ага, – сказал я горестно. – Впереди, как две фальшивых sisski. – Сосед по столу снова сказал: «Тшшшшшшшш!», на сей раз обернувшись, и нас обоих словно током ударило. Я понял, кто это. А он и говорит, да так громко:

– Никогда не забываю очертаний, ей-богу! Любые очертания запоминаю накрепко. Даже столь мерзкие, как у твоей свинской рожи, гад, ну наконец-то ты мне попался!

Кристаллография, вот оно что. Та самая книга, которую он тогда нес из biblio. Искусственная челюсть – хрусть-хрусть. Пиджак – хрясь – и в клочья. Книжки его все vrazdryzg, и все по кристаллографии. Ну, думаю, пора отсюда в темпе сматываться, бллин. Однако этот kashka был уже на ногах и поднял bezumni kritsh на весь зал, так что все полудохлые kashki со своими газетами и журналами аж встрепенулись.