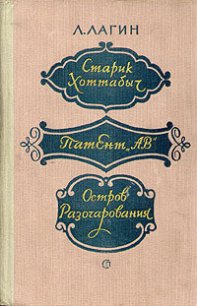

Остров Разочарования - Лагин Лазарь Иосифович (читать книги без регистрации txt, fb2) 📗

…Старикашка не удержался. Во время обеда он учтиво осведомился, уверен ли мистер Егорычев, что он поступает правильно, ведя с малокультурным и политически незрелым кочегаром Смитом собеседования, которые легко можно было бы расценить как коммунистическую пропаганду? (Смит, конечно, отсутствовал. Он дежурил у спуска.) Старикашка внимательно посмотрел на Егорычева, предполагая, что он после этих слов сгорит от стыда. Но он глубоко ошибся. Егорычев как ни в чем не бывало, спокойно выслушал старикашку и сказал:

— Нет, я никак не могу расценить свои собеседования со Смитом как коммунистическую пропаганду. Он меня расспрашивает, а я ему рассказываю о том, как живут, работают, отдыхают Двести миллионов моих сограждан, как они воюют против фашизма и во имя чего рискуют жизнью. Кстати, больше всего мне приходится при этом рассказывать о моих родных и знакомых. Я считаю, что в такого рода беседах, имеющих чисто информационный характер, нет и не может быть ничего предосудительного. Не вижу, что против них можно возразить. Со своей стороны, я ни в какой мере не возражаю против того, чтобы мистер Фламмери в тех же информационных целях хоть сутки напролет рассказывал мистеру Смиту о том, как живут, работают и отдыхают простые люди Соединенных Штатов.

И уже совсем ничего не имеет мистер Егорычев против того, чтобы мистер Фламмери с наибольшими подробностями сообщил мистеру Смиту о том, как живут, работают, отдыхают и сражаются с фашизмом его, мистера Фламмери, родные и знакомые. — Старикашка только воскликнул:

— О-о-о!

Я его никогда не видел таким возмущенным.

Гусак пожал плечами. Он полностью разделял чувства старикашки и мои.

На этом обмен мнениями по вопросу о коммунистической пропаганде словно ножом отрезало.

Нет, в самом деле, этот советский офицеришка, дикарь и правнук раба, меня не на шутку злит! Кажется, я его начинаю ненавидеть! Я обращаю свой взор в сторону старикашки. Он смотрит на меня добрыми и мягкими отеческими глазами. Он моя опора, моральная и материальная. Этот никогда не будет меня укорять за то, что я пишу не совсем то, что думаю и что не совсем соответствует плохо понятной действительности. Этот понимает, что такое бизнес, и что такое деловой человек, и какова роль и место в бизнесе того, что большевистские агитаторы называют совестью. Я хотел бы, чтобы мне раз и навсегда показали ее и сказали, что она такое, эта совесть. Она неощутима на ощупь, она не имеет запаха и цвета, ее нельзя внести в качестве вклада в самый завалящий банк, под нее не дадут тебе и галлона бензина, когда ты будешь трюхать в старом фордовском драндулете в поисках работы. А я не хочу просто работы, я хочу карьеры, я хочу, чтобы не обо мне говорили снисходительно: «Это сын старого Хирама Мообса, того самого, который застрелился», а об отце моем говорили: «Это отец нашего Джона Бойнтона Мообса, который, говорят, тоже занимался газетным бизнесом. Ходят слухи, этот ловкач Джон выгоняет из своей чернильницы сотню тысяч долларов в год».

«Париж стоит мессы!» — так сказал совсем по другому случаю не помню какой по счету король Генрих — не то английский, не то немецкий, не то еще какой-то. И, право же, этот Генрих был совсем не дурак…

Я смотрю на Егорычева со спокойной и на сей раз непоколебимой ненавистью и презрением. Слава богу, я совершенно готов к тому, чтобы легко и без дурацких переживаний писать ту книгу, которую мне нужно написать, книгу, которая желательна и мне, и мистеру Фламмери, и его компаньонам, и мистеру Не Знаю Как Его 3овут, тому самому, который обязательно издаст ее, и тиражом не в один и даже не в пять тысяч, а в сто, двести, пятьсот тысяч, в миллион экземпляров. Я чувствую небывалую легкость в душе. Рубинштейн перейден![2] Мне все ясно. Мне весело. Моя рука жаждет ручки с удобным пером и чернил. Пусть только этот чистюля Егорычев, передав свою радиограмму, ляжет спать, и я сяду писать. Я все еще не привык писать мою «Робинзонаду с большевиком», когда этот большевик бодрствует и может на меня ненароком посмотреть. Мне все еще кажется, что он сразу поймет, что я пишу книгу, в которой не все соответствует его примитивным, дикарским представлениям об истине… Хоть бы он умер, этот Егорычев! Но без него нам, пожалуй, никогда не выбраться с этого распроклятого острова… Боже мой, еще никогда в жизни мне не приходилось так много думать!»

(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})XII

По причинам, которые станут известны читателю ниже, в нашем распоряжении всего несколько разрозненных страничек рукописи «Робинзонады с большевиком». Судя по частым помаркам, небрежности. письма и торопливой незавершенности стиля, это лишь первый черновик, когда автор, оставляя напоследок работу над красотой слога и законченностью каждой фразы, спешит запечатлеть на бумаге только основные мысли, решающие факты и события, положенные в основу его произведения.

Нет сомнения, что в окончательной, так называемой беловой рукописи эти строки звучали бы и более сжато и более уверенно, а поскольку они были рассчитаны на избалованного сенсациями американского читателя, то и еще более развязно.

Первый листок:

«…а также общность языка и родины сразу создали между нами и туземцами самые сердечные отношения. Было что-то в высшей степени трогательное, когда прелестный чернокожий карапузик вскарабкивался к тебе на колени и звенящим голоском упрашивал, чтобы «добрый дядя белый джентльмен» рассказал ему хоть что-нибудь «о нашей милой старой родине». Так здесь, на острове, называют наши Штаты.

Егорычева это чертовски злило. Не смея открыто выступить против гуманности и цивилизации, он решил сорвать свою злость на том, что попытался поссорить нас с туземцами, раздавая трофейный меновой фонд среди своих любимчиков и всячески обделяя тех, кто не имел счастья угодить этому молодому и малокультурному демагогу. (Что-то получается не очень кругло: весь остров, кроме четырех проходимцев, любимчики! Поразмыслить, как написать тоже самое, но не так грубо.) Но вековая любовь туземного населения к своей «милой старой родине» помогла нашему маленькому, но дружному отряду западной цивилизации дать дос…»

Второй листок:

«…зависело от старейшин деревень. В первый же день к нам на Священную лужайку пришла с пением псалмов и барабанным боем вся деревня Новый Вифлеем. Ее привели ее моральные вожди, любимцы Нового Вифлеема Розенкранц, Гильденстерн, Яго и Полоний. С первой же минуты нашей встречи они привязались к нам всей душой. Особенным уважением они инстинктивно прониклись к мистеру Роберту Фламмери, в котором они чтили не только выдающегося бизнесмена и бесстрашного и образованного офицера, но и прямого потомка одного из своих возможных далеких владельцев.[3] Нужно было видеть полный величия и благородства жест, с которым Яго отклонил какие бы то ни было подарки с нашей стороны. «В какой стороне расположена наша добрая, старая родина?» — спросил он взволнованным голосом. Я ему указал на северо-запад. Дальше происходит что-то невообразимо волнующее: Яго и три остальных олдермена, а за ними и все наши гости, как по команде, опускаются на колени, обратившись лицами на северо-запад, и Яго срывающимся голосом запевает псалом двадцать первый, а за ним и все остальные туземцы и все мы, белые, конечно, кроме безбожника Егорычева, подхватываем: «Господи! Твоею силой веселится царь, и о спасении твоем сколь велика его радость! Ты исполнил ему желание сердца его и молитвы уст его не отринул». При последних словах благообразный старец не сдержал чувств, охвативших его, и разрыдался. Вслед за ним разры…»

Третий листок:

«Мистер Фламмери с твердостью и убежденностью истинного бизнесмена не дает себя запугать. Он говорит: «Мне нужно только одно — знать, что мы все сделали для счастья и благоденствия населения острова Разочарования. Это единственный дивиденд, которого я добивался, добиваюсь и буду добиваться, хотя бы мне при этом грозили пули ста тысяч большевиков и десяти миллионов коммунистов, а для этого требуется, чтобы в моих руках был контрольный пакет доверия в руководстве удовлетворением насущнейших нужд острова. И я на этом настаиваю прежде всего как христианин».