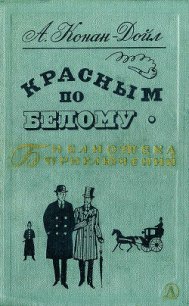

Повести и рассказы разных лет - Дойл Артур Игнатиус Конан (хорошие книги бесплатные полностью TXT) 📗

— Но вы же сами сказали, что сидите за драку, — возразил я. — Вы нарушили закон, совершили новое преступление — причем же здесь былые заслуги?

— Я не имею в виду мое теперешнее местопребывание, сэр, — с холодным достоинством ответил Мэлони. — Меня угнетает и бесит та жизнь, которую, по милости властей, мне приходится вести вот уже семь лет, прошедших с того достопамятного суда. Посидите еще немного на этих козлах, если не пропало желание, и я вам все расскажу. А когда вы узнаете мою историю до конца, сами сможете судить, справедливо или несправедливо обошлись со мной полицейские и правительственные чины.

Я постараюсь изложить чуть ниже воспоминания бывшего каторжника и убийцы в том виде и объеме, в каком сам их услышал, сохраняя, по возможности, стиль и лексику повествования, а также удивительно извращенные представления рассказчика о добре и зле, справедливости и несправедливости и его собственном «я». За точность приведенных фактов могу поручиться, хотя не во всем готов согласиться с Мэлони в их трактовке. Несколько месяцев спустя инспектор X. У. Ганн, бывший комендант тюрьмы в Данидине, позволил мне ознакомиться с материалами из своего досье, подтверждавшими каждое слово Мэлони. Рассказывал он свою историю глухим, невыразительным, монотонным голосом, опустив голову на грудь и скрестив руки на коленях. Лишь изредка он вскидывал голову, и тогда хищный змеиный блеск его единственного глаза позволял судить о глубине эмоций, вызванных воспоминаниями о пережитом.

— Вы наверняка читали о событиях в Блюмендайкском каньоне, — начал он, не без гордости в голосе. — Мы тогда здорово задали всем жару, но в конце концов нас все-таки повязали. Это сделали двое: полицейская ищейка по имени Брэкстон и проклятый янки. Вдвоем повязали всех девятерых! Ну, а потом нас всех отправили в Данидин, что в Новой Зеландии, и там восьмерых осудили и вздернули. Я хорошо помню, как они грозили мне кулаками со скамьи подсудимых и проклинали на все лады такими страшными словами, что кровь в жилах холодела. Не очень-то это честно было с их стороны, если учесть, что много лет мы были друзьями и делили последний кусок хлеба. Да что говорить душонки у них всегда были черные и мелкие, и думал каждый только о себе. Я так считаю: очень хорошо, что их повесили.

Ну, а меня отвезли обратно в тюрьму и посадили в прежнюю мою камеру. От прочих заключенных я отличался только тем, что меня не гоняли на работу; да кормили малость получше. Я молча терпел неделю или две, но потом не выдержал и обратился к коменданту, когда тот делал ежедневный обход.

— Как же так, начальник, — говорю я ему, — мне была обещана полная свобода и прощение грехов, а вы держите меня тут в нарушение своих же законов!

Этот хмырь ухмыляется во всю пасть и говорит мне с подковырочкой:

— Ну, а ты бы, конечно, очень хотел поскорее отсюда убраться, не так ли?

— Само собой, начальник! — говорю я ему. — И еще предупреждаю, если вы меня сейчас же не отпустите, я подам на вас в суд за незаконное задержание.

Он аж глаза вылупил от такой моей решимости, потом засмеялся и говорит:

— Ты, никак, торопишься со своей смертью повстречаться?

— Как так, начальник? — говорю я.

— А вот пойдем со мной — я тебе все и покажу.

И ведет он меня в тюремный коридорчик, подводит к окошку, что смотрит на центральные ворота, и ехидно так ручкой показывает, смотри, мол! Гляжу я в окошко, а возле входа толчется с дюжину эдак парней; наружность у них, конечно, грубая, рожи злые. Кто курит стоит, кто в картишки прямо на мостовой режется. Как увидали они мою физиономию — такое началось! Кричат, свистят, в ворота барабанят.

— Это они тебя поджидают, — говорит мне комендант ласковым таким голоском. — В две смены дежурят. Это все члены добровольного комитета, специально созданного в твою честь. Но если ты продолжаешь настаивать, я, разумеется, не имею права тебя задерживать.

— И вы называете эту страну цивилизованной! — говорю я ему. — Что же это за цивилизованность такая, если вы позволяете расправиться с человеком на виду у всех средь бела дня?

Говорю я это, у самого слезы на глаза наворачиваются, а комендант со своими шавками зубы скалят, как будто я им что-то смешное ляпнул.

— Моя юрисдикция распространяется только на эту тюрьму, а за ее пределами я бессилен, — говорит мне комендант. — Закон на вашей стороне, мистер Мэлони. Вы свое желание ясно высказали, поэтому не смею вас больше задерживать. Надзиратель, проводите этого человека к воротам.

Смотрю я на него и вижу: ведь выкинет сейчас на растерзание, черная душа! Пришлось мне тогда чуть ли не в ногах у него валяться, умолять да упрашивать. Помнится, я тогда им предложил даже из своего кармана за крышу и харчи доплачивать — а это уж вещь для заключенного вовсе неслыханная! Сжалился надо мной все-таки этот гад, но поизгалялся сначала вдосталь. Три месяца просидел я в тюряге — за свой счет, заметьте, — и все три месяца каждый хулиган в городе считал своим долгом нести ежедневное дежурство по ту сторону стены. Сами видите теперь, какое у нас отношение к человеку, оказавшему своей стране важную услугу!

И вот как-то утром заваливает в мою камеру комендант со свитой.

— Скажи-ка нам, Мэлони, — говорит он, — долго еще ты собираешься радовать нас своим обществом?

С каким наслаждением воткнул бы я ножик в этого поганца, повстречайся он мне где-нибудь в буше! А тут пришлось улыбаться, юлить и чесать ему спинку, потому как я до смерти боялся, что он опять прикажет меня выпустить.

— Мэлони, ты — живое исчадье ада, — сказал он мне слово в слово; мне, человеку, который так ему помог, — но я не хочу самосуда. Мне кажется, я нашел способ, как от тебя избавиться и переправить за пределы Данидина.

— Спасибо, начальник, век вас помнить буду, — сказал я ему в ответ и, клянусь Богом, постараюсь сдержать когда-нибудь свое обещание.

— Мне твоя благодарность ни к чему, — фыркнул он, — и я не для тебя стараюсь. Мне просто до смерти надоел весь этот бардак в городе и вокруг моей тюрьмы. Завтра из Уэст-Ки отправляется пароход в Мельбурн. Мы тайно посадим тебя на него. Отплытие на рассвете, в пять утра, так что будь готов.

Собрал я вещички, которых у меня, по правде сказать, почти и не было, и через задний выход перед самым восходом меня вывели из тюрьмы и отвезли на пристань. Я поспешил подняться на борт. При посадке никто меня не заподозрил, так как билет был выписан на имя Айзека Смита. Помню, как начали вращаться со скрежетом пароходные винты, как отдали концы и как стали отдаляться за кормой редкие огоньки спящего Данидина. Я стоял у фальшборта, дышал свежим воздухом и с удовольствием думал, что никогда больше не вернусь в эту дыру. В те минуты казалось, будто весь мир распахнут передо мной, а все неприятности остались позади на веки вечные. Я спустился вниз и выпил чашечку кофе, а потом снова поднялся на палубу, чувствуя себя человеком впервые, пожалуй, с того дня, как тот ирландский ублюдок наставил на меня свою шестизарядную пушку и взял тепленьким со сна.

Солнце к этому времени уже взошло, и мы шли вдоль берега. Данидин давно скрылся из виду. Пару часов я бесцельно слонялся по палубе, а когда начало пригревать, наверх стали потихоньку выползать другие пассажиры. Один из них, низенький, тощий и очень настырный малый только глянул на меня и сразу вцепился, как репей, со своими вопросами.

— Старатель, наверное? — говорит он.

— Да, — отвечаю.

— Намыли, небось, немало? — интересуется он.

— Порядочно, — говорю я.

— Сам этим занимался когда-то, — начинает рассказывать он. — Месяца три горбатился на приисках Нельсона. Потратил все деньги на покупку участка, а мне подсунули «засоленный» и на следующий день золотишко там иссякло. Делать было нечего, и я начал копать дальше. Мне повезло — на глубине открылась россыпь. Вот только, когда золото отправляли в город, на фургон напала шайка беглых каторжников, и я в результате опять остался без единого цента.