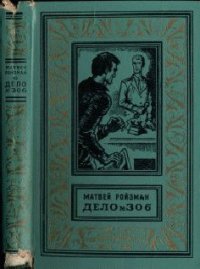

Дело моего отца (Роман-хроника) - Икрамов Камил Акмалевич (читать книги бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗

Не знаю, может, отец поступил непринципиально, но я рад вставить этот эпизод в книгу.

Осенью 1910 года из Мекки в Ташкент вернулась небольшая группа паломников.

Была слякоть. На улице Укчи возле огороженного дома с глиняными пристройками, балаханами, балкончиками и большой яблоней в углу двора остановился жилистый черноглазый мужчина. Из ворот сразу выбежали домочадцы.

Вернулся хозяин — мулла Икрам, или, как говорят узбеки, Икрам-домла, мой дедушка. Четверо сыновей встречали его. Старший, очень похожий на своего отца, такой же черноглазый Карим, худенький, светлее других по цвету волос, мой отец Акмаль и два меньших — Усман и Нугман. Четверо сыновей встречали моего деда и две дочери. Старшая, Русора, сама уже была матерью. Вторая, Садыка, была замужем за своим двоюродным братом — Касым-коры.

Эту сцену помнит Садыка-амма, об этой сцене рассказывала мне Русора.

В нашей семье старшую сестру звали котта-амма, младшую — кичкина-амма (котта — большая, кичкина — маленькая).

Я довольно смутно помню подробности своего первого после девятнадцати лет возвращения в Ташкент. Помню, как я до этого ходил в Постоянное представительство Узбекистана в Москве, как сердечно и трепетно принял меня тогдашний постпред Касым Рахимович Рахимов, для которого я был дорог не только в качестве сына Акмаля Икрамова, но и как сын Евгении Львовны, учеником которой он себя считал всю жизнь.

Я не помню: встречали ли меня в аэропорту родные, а если не встречали, то как я оказался в доме моего двоюродного брата Амина, где в тот день справляли огромный той по случаю обрезания его старшего сына Улугбека?

Амин, бывший когда-то чемпионом республики по гимнастике, тогда работал грузчиком угольного склада, широкий в плечах, в широкой черной рубахе навыпуск, в широченных брюках и пиджаке внакидку принимал гостей… А может, у меня сместилось и совместилось два дня из того приезда.

Вот брат мой Ургут. Родной, рожденный той самой Ханифой, дочкой муллы Иброхима из Пскента, на которой мой отец твердо решил не жениться.

Женили его. Женили, когда вслед за бабушкой умерла старшая невестка, когда дом остался вовсе без женщин.

Женили, но отец, который и так-то стремился вон из дома, вскоре ушел совсем, уехал в Наманган, а беременная Ханифа вернулась в отчий дом, в кишлак Пскент. Там она и рожала. Потом, как это часто бывало у нас в Узбекистане, ребенка забрала родня мужа, а Ханифа вскоре вновь вышла замуж, и весьма удачно.

Ургута воспитывала бездетная тетя Садыка, а когда отец женился на моей матери, они забрали его к себе. Какое-то время он жил у моего деда в Москве, потому что нуждался в лечении и заботе, которую мог обеспечить только врач, и притом такой внимательный и состоятельный.

Разница в возрасте в детстве мешала нам дружить, да и по характеру своему он был всегда более замкнут и насторожен, чем я. Помню, что он уже заговаривал о женитьбе, когда я учился во втором классе.

Приходила к нам на Гоголевскую Ханифа, кажется, уже с четырьмя детьми. Принимали ее всегда с почетом, как старшую, хотя и разведенную жену.

В тридцать седьмом Ургуту было девятнадцать. Отец предупредил его, чтоб уезжал из Узбекистана. Ургут уехал в Кинель, поступил в сельхозинститут и там был арестован, получил свои десять лет, в лагере «дошел», был «сактирован», выжил, долго скитался, работал плотником и всячески избегал прописки.

Тюрьма, как болезнь, одних приводит к смерти, другим дает осложнения на всю жизнь, третьи отделываются воспоминаниями в кругу друзей. Брат получил серьезные осложнения и хотя сумел после реабилитации кончить институт, защитить кандидатскую и родить пятерых детей, но пришибленность осталась. Осталось то, что поразило меня тогда, в пятьдесят шестом. Мы собирались на прием к первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана Н. А. Мухитдинову, и брат, работавший плотником на стройке, спросил меня:

— Как думаешь, если я попрошу, может он дать распоряжение, чтобы прораб ставил меня на плинтуса? На плинтусах нормы хорошие.

В тот день я встретился сразу со всей своей родней, потому что обрезание — это праздник, на который приходят не только близкие родственники, но и дальняя родня, и соседи.

Бедный Улугбек, мальчик лет восьми, страшно похожий на своего отца и на своего деда, такой же черноглазый, лежал на одеялах и стонал. Обрезание ему сделали за несколько часов до моего прилета. Во дворе играли музыканты, один — на бубне, другой — на зурне. Дымился плов. Вообще на этом тое было более трехсот гостей. Они приходили не все сразу. Кажется, шла уже третья сотня.

Вечером мы сидели в своем кругу. Мы сидели на глиняном возвышении среди двора, на той традиционной суфе, которая есть в каждом старом узбекском доме. Виновник торжества, опоенный специальным снадобьем, уснул. Уснула младшая дочка. На суфе сидели Амин и Ургут. Жена Амина Кумри то присаживалась на минуту, то уходила в дом за угощением. Над суфой, свешиваясь с виноградника, болталась мутная электрическая лампочка, и под ней в сторонке от нас сидел мой второй двоюродный брат — слепой Рашид.

Он сидел к нам боком в каком-то особом ракурсе, в котором обычно сидят слепые, участвующие в разговоре зрячих. Амин рассказывал какие-то истории, иногда смешные, иногда назидательные, Ургут по-детски смеялся, а Рашид молчал, изредка вставлял слово или два.

Я в детстве сторонился его, как здоровые дети сторонятся людей непонятных, искалеченных.

Большую часть из тех девятнадцати лет, что мы не виделись, Рашид страшно бедствовал. Несколько лет он нищенствовал на базарах, гадал по книге для слепых. Это, пожалуй, все, что я о нем знал. Не помню, по какому поводу, я сказал Амину:

— Ну, что ж, все к лучшему в этом лучшем из миров, как говорил Вольтер.

— Камил, — растягивая гласные, сказал Рашид, — это сказал не Вольтер, это сказал Панглосс. Не нужно путать слова автора со словами героя. От этого происходят многие неприятности.

С этой фразы я и запомнил, с этой фразы я и обратил внимание на своего брата Рашида.

Из всей нашей семьи, из всех нас, выросших в советское время, из всех нас братьев — родных, двоюродных и троюродных братьев, среди которых есть ученые, хирурги, известные писатели и академик, — Рашид бесспорно самый умный и талантливый.

Он философ, живущий внутренней жизнью, он стоик, он ужасно одинокий человек, не желающий ничьей помощи и боящийся жалости.

— Ты интересуешься дедом? — спросил он меня, так же не поворачивая головы. Это был довольно образованный человек, которому образование не дало ничего, кроме фанатизма. Он зверски бил своих детей; всех — и дочерей, и сыновей, бил даже женатых сыновей. Только дядю, — дядей Рашид называет моего отца, — он не бил, кажется, с одиннадцати или с двенадцати лет. Это старухи так рассказывают. Нет, с тринадцати… От деда ничего не осталось — ни фотографии, ни писем. И добрых воспоминаний о нем не осталось. Эй, Кумри, — сказал он невестке, — принеси скалку.

Та принесла довольно узкую и длинную палку, не точеную, как русские скалки, а просто нетолстую трость.

— Вот, — сказал он, — это посох, с которым наш дед ходил в Мекку.

Почему же он такой короткий? — спросил я Рашида.

— За эти десятилетия, как он вернулся, — сказал Рашид, — соседи и родственники выпрашивали по маленькому кусочку для талисманов. Ведь посох-то святой, дедушка с ним в Мекку ходил. Ты не знаешь, тумор называется. У нас в это верят.

У Рашида поразительная память. Он помнит все даты и имена. Рассказ о тридцать седьмом он начинает с елки, которая была в нашем доме. Не здесь, в доме дедушки, а там, на Гоголевской, где в доме, принадлежавшем когда-то военному губернатору Сырдарьинской области, жил первый секретарь ЦК.

Этот дом я попытался описать в главе о высоком чине царской администрации. Камин описал и террасу, примыкающую сразу к нескольким комнатам.

Мы прожили в этом доме всего один год, отец категорически не хотел туда переселяться, однако настаивали и настаивали из Москвы. Зачем это было надо?