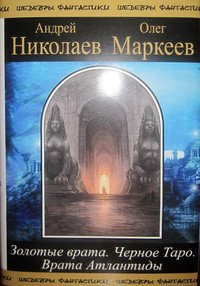

Черное Таро - Николаев Андрей (книги онлайн полностью TXT) 📗

— Свистну, — пообещал Федоров, — а ты приутихни на пару недель. Гляжу я — опять у тебя черная полоса начинается. — Он надел фуражку и зашаркал к выходу со двора.

— Сергей Семенович, — окликнул его Корсаков, — а к чему это кандалы снятся?

Участковый посмотрел на него глазами битого-перебитого дворового пса и криво улыбнулся.

— К ним, Игорек, и снятся. К родимым.

Глава 4

Корсаков специально пришел пораньше на свое законное место в «кабацком» треугольнике, названном так по аналогии с «бермудским», — между ресторанами «Прага», «Арбатские ворота» и «Русь». Не то, чтобы здесь пропадали корабли и самолеты, но если ты сел здесь со своими картинами, то пропащий ты человек — неудачник, не сумевший ухватить за хвост пресловутую синюю птицу. Конечно, мало кто из выставляющихся на Арбате причислял себя к неудачникам, но это уже зависело от честности перед самим собой.

Он пристроил на подставках картины: две копии Валледжо, полуодетые тетки с мечами верхом на драконах, — для «оживляжа», пару портретов известных личностей, чтобы показать свои способности, и портрет Анюты, который он писал последние двое суток, после набега Александра Александровича, по памяти. Писал, забыв про голод и сон, закончил портрет сегодня ночью и, с утра пораньше пошел на Арбат, чтобы иметь время подремать на стуле до появления первых клиентов. С ним и раньше случалось такое: будто кто-то водил его рукой, заменив все мысли сложившимся в голове сюжетом, требующим перенесения на холст. Закончив портрет, Игорь даже не решился лечь подремать: после двух бессонных ночей мог проспать до вечера, а деньги нужны были, как никогда. Собственно, он не был уверен, что на портрете получилась именно Анюта — почему-то ему было важно изобразить женщину в платье начала девятнадцатого века с обнаженными плечами, с высокой прической и затаившейся в глазах болью. У той Анюты, которую он знал, не могло быть таких глаз: печальных, прощающихся с чем-то бесконечно дорогим, уходящим безвозвратно.

Игорь поднял воротник куртки — утро было пасмурным и день обещал быть хмурым, поглубже надвинул на лицо многострадальный «стетсон» и, закрыв глаза. Откинулся на хлипкую спинку раскладного стула. Постепенно шум улицы отдалился, слился в рокот, похожий на дальний прибой, лишь изредка выделяя из себя отдельные фрагменты: слова прохожих, смех, музыку.

Сквозь дрему Корсаков слышал, как прошел наряд из «пятерки» — судя по разговорам, парни были с похмелья и хотели раскрутить его на бабки, но старший наряда узнал Игоря и сказал, что этого трогать не велено — на капитана работает. Корсаков мысленно поблагодарил участкового — не забыл своих предупредить. Потом мимо протопали гости столицы — мягкий говор выдавал в них уроженцев юга России. Кто-то мечтал сфотографироваться с принцессой Турандот, кто-то искал какую-то медаль, которую на Арбате можно купить дешевле, чем в Измайлово или у нумизматов на Таганке.

Около одиннадцати утра появились первые иностранцы: сначала, поминая Монмартр, прошли шумные французы — Арбат и впрямь был похож на знаменитую парижскую улицу. Корсакову пришел на память куплет то ли частушек, то ли стихотворных воспоминаний:

Монмартр осел в моей груди,

Художников — хоть пруд пруди,

Один кричит: спозируй, бога ради!

Писал он глядя мне в глаза,

Потом взял сорок франков за

Портрет чужого дяди…

Ну не бляди?

Потом мимо протопали бесцеремонные немцы: «вундербар», «натюрлих»; америкосы узнали любимую шляпу ковбоев на московском художнике и фотографировались рядом с дремлющим Корсаковым, а после народ повалил косяком. Пару раз кто-то прошелся Корсакову по ногам и он, выругавшись, отодвинул стул чуть назад. Забытье то наваливалось и тогда голоса прохожих отодвигались, становились ненавязчивым фоном, то отступало и Игорь различал отдельные слова, обрывки фраз. Красивая мелодия наплыла издалека, Корсаков прислушался, пытаясь разобрать слова. Скоро он их расслышал достаточно хорошо, но понять так и не сумел.

— Хари рама, хари Кришна…

Гармонь или аккордеон вел мелодию, там-тамы отбивали такт, позванивали бубны и над всем царили маленькие медные тарелочки. Игорь представил парней и девчонок в желтых сари с бритыми наголо головами — они частенько бродили по Арбату: улыбчивые, дружелюбные. Что ж, кто-то пьет, кто-то садится на иглу, а эти ударились в религию. Это лучше, чем дурманить сознание и травить организм, но ладно бы в свою, родную, православную религию кинулись, так нет, экзотику подавай. Что-то не так в православной церкви, если дети поют с чужого голоса. Красиво поют, но…

— Хари Кришна, хари-хари…

Судя по звукам, кришнаиты удалились по Старому Арбату, звон тарелок еще всплывал в гомоне голосов, в шарканье ног, словно хотел что-то напомнить Корсакову.

Кто— то, звеня кандалами, метался в бреду, простудившись в дороге, кто-то тянул заунывную мелодию. За зарешеченным окном проплывали заснеженные поля, голые деревья. Воздух в тюремной повозке на полозьях был холодным и смрадным —людей набили, как огурцы в бочку. Показались заметенные по крышу избы, забрехали собаки. Повозка свернула и остановилась. Корсаков припал к окну, стараясь разглядеть, заезжий это двор, куда свернули, чтобы конвой мог промочить горло, погреться чайком, или уже пересыльная тюрьма. Начальственный голос, поминая через слово бога и черта, приказал выводить арестантов. Похоже, пересылка.

Загремел замок, дверь распахнулась, впуская в протухшую атмосферу повозки свежий морозный воздух.

— Фу-у, черт! Дух такой, что помереть можно. Выходи, мать твою туды!

— Веди их во двор, расковать и по камерам.

Корсаков спрыгнул на снег, щурясь от белизны посмотрел вокруг.

— Этого в первую очередь, — офицер ткнул в него пальцем, солдат подтолкнул в спину.

Через распахнутые ворота Корсакова ввели во двор, огороженный от деревенской улицы частоколом. Кузнец привычно сбил кандалы. Корсаков выпрямился, ощущая забытую легкость в руках.

— Ну-ка, иди сюда, морда каторжная, — офицер поманил его пальцем.

Они отошли к частоколу.

— Прошу прощения, господин полковник, — глядя в сторону сказал офицер, — в присутствии нижних чинов вынужден обращаться к вам исключительно в таком тоне.

— Ничего, поручик, мне следует к этому привыкать.

— Я выделил вам отдельную комнату…

— Право, не следовало бы утруждаться.

— Полагаю, следовало, — не согласился офицер, — вас проводят. К сожалению, в вашем распоряжении только час — приказано на этапах не задерживаться.

— Благодарю вас, поручик.

— Не стоит благодарности. Это все, что я могу для вас сделать.

Поручик подозвал солдата, Корсаков заложил руки за спину. Конвойный провел его в стоящую отдельно от общего барака избу, распахнул дверь и, неожиданно подмигнув, указал направо.

— Вам сюда, ваше благородие.

Нашарив в полутьме сеней дверь, Корсаков толкнул ее. Внутри было жарко натоплено, пахло, как в обычной деревенской избе — кислой капустой, подмокшей шерстью. В свое время Корсаков квартировал в походах в крестьянских избах и этот запах напомнил ему былое. Однако сейчас он уловил совершенно неуместные здесь ароматы и нерешительно остановился. После яркого зимнего дня глаза не сразу привыкли к тусклому свету, пробивавшемуся через маленькие окошки. Простой стол из струганных досок, сундук под окном. Единственное, что было чуждо крестьянской избе — походная офицерская кровать, придвинутая к стене.

С лавки возле печки кто-то поднялся ему навстречу, он прищурился, пытаясь разобрать кто это и почувствовал, как кровь бросилась в голову. Это лицо, эти полуразвившиеся светлые локоны, дрожащие губы…

— Анна… — только и смог вымолвить он.

Руки, губы, зеленые заплаканные глаза… тонкие плечи… забытье, как омут… прерывистое дыхание, словно они вынырнули на поверхность только для того, чтобы глотнуть воздуха и вновь погрузиться друг в друга. Час… только один час.